在希腊神话中,记忆女神莫涅摩叙涅(Mnemosyne)与宙斯结合,生下九位美丽的缪斯(Muses)。她们因为司管文学与艺术,而逐渐演变成为激发艺术家创作灵感的女性代名词。通常,她们会静静地站在画布的另一侧,等待着被欣赏被描绘。她们的身影眼神被天才的艺术家定格在艺术史上,而喜怒哀乐甚至名字却被遗忘在历史的尘埃中。她们从哪里来?到哪里去?爱过谁又被谁爱过?今天的我们注视着她们的一颦一笑,遐想联翩。

这里,只截取九位缪斯的人生片段,她们因美丽与艺术结缘,又因创作而与艺术同名。当然,如果将缪斯视为激发创作灵感的对象,则不仅仅有她,同样也有他。

阿尔玛·玛丽亚·马勒(Alma Maria Malher, 1879-1964)

她出生在艺术之家,极早表现出过人的音乐天赋和绘画天赋。她太漂亮,太多情,太早地收获了父亲艺术家朋友太多的赞美,反而成为一生的困惑。她始终不知道自己到底想成为一位好艺术家还是一位好情人,也不清楚自己到底爱上的是艺术家,还是艺术。

她先后嫁给了三位属于三个不同领域的杰出艺术家,音乐家马勒(Malher),建筑家、包豪斯学院的创始人沃尔特·格罗毕斯(Walter Gropius),作家弗朗兹·韦菲尔(Franz Werfel)。而她的情人则包括画家居斯塔夫· 克里姆特(Gustave Klimt),作曲家柴姆林斯基(Zimlinsky),画家奥斯卡·柯克西卡(Oskar Kokoschka),作曲家普菲兹纳(Pfitzner)……

她集万千宠爱于一身,她的感情故事就是一部维也纳的艺术史。马勒将《第八交响曲》题献给她,“每个音符都是为你而作”;而在其遗作《第十交响曲》的手稿上,更是随处可见 “献给永远的阿尔玛”、“只有你理解”、“为你而生!为你而死!阿尔玛!”的深情表白。小她六岁的画家柯克西卡对她一见钟情,为她写下400多封情书,创作多幅油画,表现主义绘画的代表作《风的新娘》见证了他们“永恒地结合”。阿尔玛决定离开之际,他无法接受这个事实,特地去慕尼黑定做了一个和阿尔玛一模一样的玩偶!

柴姆林斯基曾经劝告年仅二十岁的阿尔玛:“作曲、社交:两者只能选其一!”但是,如果维也纳的艺术沙龙里缺少阿尔玛优雅的身影智慧的谈吐,该变得如何地沉闷乏味!她以激情和美丽影响了两代维也纳艺术家,把她的人生谱写成艺术史上的传奇。

艾尔莎·特奥莱(Elsa Triolet, 1896-1970)

1919年夏天,巴黎。俄国姑娘艾尔莎·特奥莱路过丁香园咖啡馆,发现里面一阵骚乱,原来,刚刚经历过一战的法国人心有余悸,禁止一位叫马克斯·恩斯特(Max Ernst)的德国人进咖啡馆,几位同行的法国艺术家正在替他鸣不平。她看见一位身穿白色燕尾服的年轻人坐在窗口。

很多年过去了。她经历了一次失败的婚姻,出版了三本小说,已经是小有名气的女作家。她读到一本散文集《巴黎的农民》,非常喜欢,便去找编辑,“我能见见作者路易·阿拉贡(Louis Aragon)吗?”编辑帮他们定下约会:1928年11月6日,古堡餐厅。走进餐厅的那一刻她就笑了,他正是九年前坐在丁香园咖啡馆里的身穿白色燕尾服的年轻人。

从此,他们再也没有分开。他为她创作诗歌集《赞歌:致艾尔莎》、《艾尔莎的眼睛》、《艾尔莎》、《艾尔莎,我的巴黎》,艾尔莎,从美丽女性的形象渐渐上升到诗人所珍爱的一切,当诗人写出“揪出我的心脏,你会看见巴黎”的时候,我们知道,他的心脏,正是艾尔莎。

1951年,阿拉贡为艾尔莎买下巴黎近郊维尔勒夫磨房以及周围方圆六公顷的花园,他要让离开家乡的妻子 “在法国有一个属于自己的小角落”。他们在那里一起生活,在各自的书房中写作,最终,在同一块墓穴中安息。共同的墓碑上刻着艾尔莎的一句诗:“肩并着肩,我们从此躺在地下,书籍的婚戒将我们结合在一起/无论幸福还是苦难,未来/我们往日的猜想最大的忧患,属于你也属于我。”

晚年的艾尔莎·特奥莱和路易·阿拉贡

蒙巴纳斯的吉吉(Kiki de Montparnasse, 1901-1953)

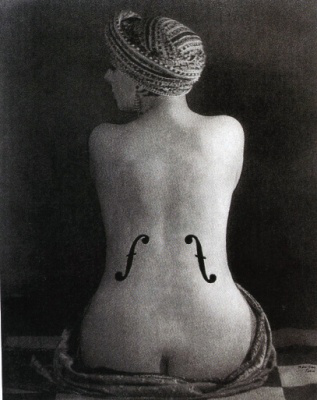

她越长越漂亮。曼·雷(Man Ray)说她美得“从头到脚无可挑剔”,用镜头攫取式地拍摄她身体的每一个部位。她剪了童花头,将眼线的尾部夸张地挑向眉脚,心形的嘴唇红艳欲滴。她决定叫自己吉吉,她喜欢这两个简短的音节。艺术家们都叫她蒙巴纳斯的吉吉,封她为“蒙巴纳斯的女王”。

《安格尔的小提琴》,1924,曼·雷|摄

在自传的结尾,吉吉写道:“我生活。我呼吸。我相信未来。我有一个爱我的情人,我也爱他。我们会很幸福。一切都好。”那时,她刚戒除毒瘾,回到蒙巴纳斯。可惜的是她最终还是沉溺于毒品。可是,谁又能怪她?她像一个仲夏夜的梦,旖旎,任性,短暂。

阿纳伊斯·宁(Anaïs Nin, 1903-1977)

无论是恋爱还是失恋,30 年代巴黎的卢浮仙娜街都勾人心魄。阿娜伊斯·宁从这里开始,演绎出20世纪令男人女人都为之动容的情爱心路。

1931年的秋天,亨利·米勒(Henry Miller)经朋友介绍,去同为作家的阿纳伊斯·宁家吃午饭。当天晚上,宁在日记中写道,“我站在门边,看着亨利·米勒走过来。我闭上双眼,用心感觉他。” 20世纪文学史上最炽烈缠绵的爱情在那一刻萌芽。

他和她像两株相互攀附的藤蔓,在缠绕中纠结,攀向共同的文学殿堂;又像两团互相舔舐的火舌,在生命燃烧中照亮彼此的创作。“我给了他爱情”,宁在日记中写道,“亨利非常巧妙地使用我的爱情:他将它化成了作品”。1932 年,宁帮助米勒在巴黎克里希区找到稳定的住所,米勒的散文集《克里希的平静岁月》就是对这一段时光的回顾;1934年,宁出资在法国出版米勒的首部长篇小说《北回归线》,并为书籍作序。

身为作家和心理分析学家,宁对性有着超乎寻常的坦然,也正因为如此,才让她成为描写女性性心理的先驱。她一方面享受着米勒“像小兽一般、永不满足的”情爱,一方面让那个艺术家的自我冷静审度,而这两者的共存让她幸福。我们发现,在爱与性的天平上,她将理智与情感、忠诚与背叛、男人与女人、甚至地狱与天堂重新称量。在日记中,宁记录下对丈夫、对米勒、甚至对米勒的妻子琼的爱情,宁去世后,这部分日记被整理成《亨利与琼》出版。婚姻的自由,情人的羁绊,同性异性的转换,宁百转千回地演绎出女性情感与性感的叠加,剪不断理还乱,以性出发,以爱回归,生命因此显得更深厚勇敢。

二战爆发后,阿纳伊斯·宁和亨利·米勒先后告别巴黎,回到纽约。在挥别卢浮仙娜街时,亨利·米勒说,“我一生中最重要的时光,是那些在卢浮仙娜街度过的日子。”宁说:“今天早上我哭了,我哭是因为我爱这条让我离开亨利的街道,有一天,或许它会让我再次回到亨利身边,我哭也为了成为一个女人的过程如此痛苦。 ”

李·米勒(Lee Miller, 1907-1977)

《时尚》杂志的封面女郎,曼·雷的摄影模特,毕加索的绘画模特,让·科克托(Jean Cocteau)的影片《诗人之血》(Le Sang d'un poète, 1930)中的命运女神和雕塑,香奈儿新装发布会上的时装模特……上个世纪30年代,李·米勒被誉为世界上最美的女人之一。

1929年,她从美国来到巴黎,跟随曼·雷学习摄影,很快从学生、模特、情人变成摄影家的合作者。她和曼·雷一起发明了反转显影术,摄影从此得以普及。她笑着说,一切只因为暗房中有一只小老鼠跳过她的肩头,吓得她不由自主拉开了灯。她的言谈永远带着举重若轻的风趣优雅。1932年,李·米勒回到美国,成立自己的独立工作室,镜头前的缪斯蜕变为镜头后的艺术家。

1942年,她作为唯一一位女记者随美军开赴欧洲战场,辗转于法国、德国、奥地利、匈牙利、罗马尼亚。德军宣布投降的当天,她走进希特勒的浴室,留下了一张浴盆中的自拍像:浴室的墙边依然立着昔日主人的照片,而位于照片中心的笨重泥泞的军靴则见证了走向和平的脚步,浴盆中的李·米勒美丽宁静,略显疲惫,她洗去身体的征尘,迎接新的一天。她以女性的视角生动而感性地传达出胜利的喜悦,对和平的渴望,对正常生活的向往,令今天的我们动容。

1948年,她与法国超现实主义作家罗兰·潘罗斯(Roland Penrose)结婚。她经历过太多的疯狂和浮华,见证过太多的磨难和死亡,决定放下照相机和画笔,隐居英国的萨塞克斯郡,安心学习厨艺。她去世以后,儿子在家中的阁楼里发现6万余张尘封的底片,才知道自己眼中不那么合格的母亲曾经才情横溢,风华绝代。

蒂娜·维尔尼(Dina Vierny, 1919-2009)

1934年的一天,蒂娜·维埃尼的父母在家中接待一位名叫让-克洛德·董岱尔(Jean-Claude Dondel)的建筑师,巴黎市东京宫的设计者之一。他看见年仅15岁还是一名高中生的蒂娜,惊讶地感叹,你简直就是一件马约(Maillol)的雕塑!不久后,蒂娜收到著名雕塑家的一封便笺,“有朋友告诉我你既像一幅雷诺阿的绘画,又像一件我的雕塑。我很愿意有一幅雷诺阿的作品。”带着懵懂和好奇,蒂娜成为马约的模特。放学后,她径直来到雕塑家的工作室,马约特地帮她做了一张课桌,她伏案温习,马约则在一旁画肖像或捏石膏。正因为如此,许多蒂娜的肖像和雕塑都低着头侧着脸。后来,功课渐渐紧张,蒂娜跟雕塑家商量,能不能暂停模特的工作?一向温和的马约突然生气了,问:“你以后倒底想做什么?化验员?”正是这句质问让蒂娜确定了自己的人生。她选择了艺术。马约、马蒂斯(Matisse)、波纳尔(Bonnard)、杜菲(Dufy)将她青春饱满的胴体永恒地定格在艺术史上,而她也开始以艺术大师赋予她的审美眼光收藏当代艺术品。1947年,以她的名字命名的画廊在巴黎左岸开张。1964年,她向当时的文化部长安德烈·马尔罗捐赠《河流》、《梳头的浴女》、《地中海》等18件马约的作品,安放在卢浮宫对面的卡鲁塞尔花园中。1995年,蒂娜·维尔尼基金会暨马约博物馆在巴黎七区落成。

1934年的一天,15岁的蒂娜·维尔尼走到73岁的马约面前说,我可以帮你做两个小时的模特。她没有想到自己会在那里待上10年。马约也没有想到,这个趴在书桌上做功课的小女孩将陪他走过创作和生命最后的旅程,为他的艺术创作搭建起一座殿堂,他们的名字将永远联系在一起。

朵拉·玛尔(Dora Maar, 1907-1997)

1935年秋,巴黎圣日尔曼德普莱区的双丑咖啡馆。毕加索坐在长沙发椅上,对面是一名面容姣好的褐发女子。他们时而用西班牙文交谈,时而用法文交谈,从西班牙的内战到超现实主义运动,从绘画到摄影,外人很难想象,这是毕加索与朵拉·玛尔初次见面。画家喜欢她的年轻美丽聪明敏感,更欣赏她身体里涌动的那股原始的生命的激情。“您愿意为我当模特儿吗?”女摄影家先发制人。“当然可以。”他来到她位于阿斯托尔街的摄影棚,不厌其烦地摆出各种姿势,饶有兴趣地注视着这个在镜头后注视自己的年轻女人。

她把他固定在胶片上,他则把她带入自己的生活。在他们一起生活的八年里,毕加索以她为模特创作了《朵拉·玛尔》、《朵拉·玛尔头像》、《朵拉·玛尔与猫》等大量绘画作品,并在她的影响下,接近超现实主义及左派思潮,完成了表现西班牙内战的巨幅绘画《格尔尼卡》,而朵拉·玛尔则用照相机记录下他的创作历程。在毕加索所有的模特和伴侣中,只有朵拉影响过他的创作和政治态度。从此,再没有任何一个女人,也没有任何一个男人,可以影响像公牛一样固执自负的毕加索。

朵拉渐渐放弃自己熟悉的摄影艺术,追随毕加索学习立体派绘画。也许,所有的悲剧都源于此:她从他心目中的超现实主义女神,贬值为一无所知的学徒。从此,这个曾经让毕加索笑得最开心的女人,变成了《哭泣的女人》。1946年,朵拉因为严重的抑郁症离开毕加索,终生隐居在法国南部的普罗旺斯。1959年,毕加索应巴黎市政府之邀,为诗人阿波里奈尔(Apollinaire)塑像,等到揭幕的那一刻,众人才发现雕塑的轮廓分明是朵拉·玛尔。从此,朵拉·玛尔以阿波里奈尔的名义伫守在圣日尔曼德普莱教堂后的小广场上,伫守在他们初次相见的咖啡馆旁。他是要再次惩罚她的自尊,还是要让她接受过往的注目礼?

朱丽叶·格莱柯(Juliette Greco, 1927-)

她是巴黎左岸孕育的传奇。12岁那年,母亲和姐姐因为从事抵抗运动被捕,从此,她开始独自生活。左岸的咖啡馆和小书店是她的课堂,存在主义哲学家萨特(Sartre)和加缪(Camus)成为她的忘年交,在战后疯狂的舞步和迈尔·戴维斯(Miles Davis)的爵士乐中,小女孩出落成美丽的少女。

她想成为戏剧演员,却因为知性与感性并重的唱腔缔造了法国乐坛的神话。萨特曾说她的嗓音里有千百行待写的诗句,“人们为某个演员量身打造剧本,为什么不为这样的嗓音创作诗句?”萨特问。事实上,她的歌曲汇聚了那个时代最杰出的诗人和音乐家的创作,雅克·普莱维尔、鲍里斯·维昂(Boris Vian),雷蒙·格诺(Raymond Queneau),雅克·布莱尔(Jacques Brel)、塞尔日·甘斯堡(Serge Gainsbourg)、吉·贝阿(Guy Béart),列昂·费雷(Léo Ferré)……她是他们眼中“存在主义的缪斯”,以至于塞尔日·甘斯堡初次去拜访她的时候,紧张得满手都是汗,盛着威士忌的水晶杯从手里滑落,在地板上摔得粉碎!

她借生命为舞台,巴黎为背景,在浅斟低唱举手投足间演绎女人的智慧,性感和灵动。2009年,82岁的朱丽叶·格莱柯进入演艺界60周年。她没有依照惯例发行纪念特辑,而是推出一张新唱片。访谈中,她坐在那里,像以往一样穿着一件永不过时的黑裙,齐额的刘海下,一双眼睛闪闪发亮。“我从不怀旧”,她说,“我相信明天。”

出田节子·科洛索夫斯卡·德·罗拉(Setsuko Klossowska de Rola, 1942-)

巴尔蒂斯(Balthus)和出田节子的相逢仿佛是冥冥中的天意。似乎他历年来对东方文化的热爱就是在追寻她,跋涉千山万水就是为了见到她;而她,似乎就在那里等着他,在他的注视下成长,再将平和而喜悦的阳光照进他丰厚的生命。1962年夏,法国文化部部长安德烈·马尔罗(André Malraux)委托当时罗马法兰西学院院长、画家巴尔蒂斯去日本考察,策划即将在巴黎举办的大型日本艺术展。《朝日新闻》为方便他在京都的工作,为他配备了一组工作人员,其中包括正在读大学的出田节子。初次见面,画家就被日本少女清亮而热烈的眸子吸引。京都的工作结束后,画家返回东京,可眼前却总浮现着节子纤细的身影。他索性打电话给《朝日新闻》的负责人,表示想请节子当模特。然而,相聚的日子总是短暂的,签证即将到期,罗马的工作还在等着他。一向以认真著称的巴尔蒂斯竟然任性地找出各种理由在东京逗留,数次延期签证!第二年,节子退学,来到罗马法兰西学院陪伴画家,《土耳其卧室》、《黑漆镜子前的日本少女》、《红色桌子前的日本少女》等大型油画作品正绘制于这个时期。

她从他的助手、模特,最终成为他的妻子;追随他到东京、罗马、蒙特卡尔维洛城堡,最后定居在瑞士罗西涅尔的大木屋。她也拿起画笔,以他赋予她的审美眼光观察,巧妙地融合日本传统绘画技巧与与西方油画技巧,正如她骄傲地穿着传统的和服,挽起乌黑的发髻,自信地出席各种社交活动。面对妻子的作品,巴尔蒂斯由衷地感叹:“她的作品独树一帜。”

画家举行葬礼的当天,出田节子接受波兰古尔比诺威茨红衣主教的洗礼,成为基督教徒。从此,他们相互拥有,互相扶持,死亡也不能将他们分开。

让·马莱(Jean Marais, 1913-1998)

1937 年的一天,让·马莱接到通知,去参加法国著名诗人、导演让·科克托(Jean Cocteau)新剧《俄狄浦斯王》的选角面试。一天过去了,一个星期过去了,一个月过去了。全无音信。年轻的演员丧气地想,自己又错过一次机会。突然,他的电话在清晨响起,那头是让·科克托焦急的声音,“请您赶紧过来,我有急事。”让·马莱赶到科克托的寓所,一向衣冠楚楚的科克托顶着一头乱蓬蓬的头发、披着一件浴袍走过来,“真糟糕,我想我爱上了您。”五十多年后,满头银发的让·马莱笑着回忆说,“我当时只是一个名不见经传的小演员,而他已经是著名的艺术家,出于私心,我便回答说我也是。幸好,一个星期后,我真的爱上了他。”

让·科克托开始雕琢打磨这个有着古希腊雕塑般俊朗轮廓的年轻人,如同雕刻家从自然材质中寻找最完美的艺术表现形式。让·马莱的声音不理想,让·科克托先让他饰演话剧中的哑角,并建议他借抽烟改变音质。一年后,科克托为马莱创作的剧本《可怕的父母》(Les Parents terrible)。“爱情故事才能让你成为真正伟大的男演员。文学史上只有两个伟大的爱情故事:罗密欧和朱丽叶、崔斯坦和伊索尔德。”于是,由科克托执笔的电影剧本《永恒的回归》(L'Eternel Retour )诞生了,让·马莱饰演的崔斯坦让当时无数少女心碎。《美女与野兽》(La Belle et la bête ),《双头鹰》(L’Aigle à deux têtes),《俄尔甫斯》(Orphée )……十几年的时间里,让·马莱一跃成为法国最著名的表演艺术家,当他以演员、导演、舞台设计的三重身份进入法兰西剧院的时候,还不满40岁。

让·马莱不仅仅在让·科克托那里学会表演艺术,还有写作,绘画,雕塑……今天,当我们在巴黎蒙马特高地上遇见马莱的雕塑《穿墙的人》,总会不自觉地想起科克托镜头下穿越镜子的诗人。让·马莱回忆1937年那个清晨的时候,这对传奇的导演和演员已经阴阳相隔三十余年,他的声音平静而坚定,“我没有可能不爱让·科克托。是他给了我一切。”

曼·雷,《黑与白》(Man Ray, Noire et blanche )

《自拍像》,1932

文 丁宁、刘焰

画我——中国女性艺术家自画像专题